親知らずが歯並びに与える悪影響とは

世の中の不公平さを感じるものの一つに「親知らず」があります。

「気づいたら生えていた」「ひどい痛みに見舞われた」「そもそも親知らずが生えていない」

など、その生え方については個人差が大きいもの。親知らずに悩まされた人から見れば、親知らずで悩まなかった人は理不尽に感じるかもしれませんね。

そんな親知らずは、歯並びに影響を与えることもあるとご存知しょうか?

今回は、親知らずによる影響や対処法などについてお伝えします。

Contents

親知らずのメカニズム

親知らずは、ある程度成長してから生えてくる歯です。

人間には成長期があり、歯が永久歯に生え変わる期間があるにもかかわらず、親知らずだけ時期がずれて生えることが多いのです。

親知らずの元となる歯は、幼少期にすでに形成されています。

年齢で言えば6歳から7歳ぐらいの間に形成されることが多いようです。

この時期は柔軟性に富む時期なので、そのまま生えてくれば痛みなども少なそうなのですが、親知らずは最奥の歯であるため生えてくるスペースがなく、ある程度成長を待たないと表面に出て来られないのです。

このため、二次性徴が終わる年齢になって初めて親知らずが出てくる仕組みになっています。

そして、表面に出てくるときは、個人の骨格や口内の広さ、歯並びなどが関係して、ひどい痛みを伴うこともあれば、自覚症状無しに生えてくることもあります。

最近では顎の大きさが小さくなってきていることから、親知らずが生えてこないケースや、そもそも親知らずが存在しないケースも増えています。

親知らずが歯並びに悪影響を与える?

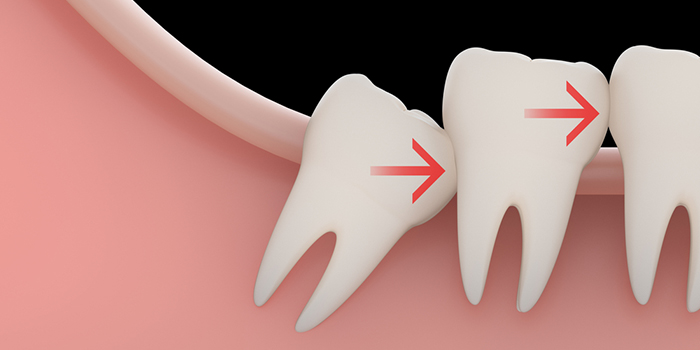

もともと、親知らずが生えるスペースは狭いものです。

このため、親知らずはななめに生えたり、横向きに生えたりしやすく、周囲の歯を押してしまうことがあります。

この結果、歯並びやかみ合わせが悪くなってしまうこともあるのです。

歯周病やむし歯の原因にも

親知らずはもともと奥にあって磨きづらいことに加え、周囲の歯並びも悪くなりやすいものです。

この結果、プラークが残りやすく、歯周病やむし歯などを引き起こす原因となることもあります。

また、歪んで生えてきてしまうと、口内を傷つけやすくなり、口内炎など、別の病気を引き起こしやすくなってしまうこともあります。

痛みなどと共に親知らずの存在が判明した場合、早めの対応ができますが、これといった自覚症状がない場合は、対応が後手になってしまい、すでに歯周病に罹っていたというケースもあります。

こうしたことから、「痛みを伴う親知らずを経験した人はある意味、運が良い」と言うことができます。

早い段階で対応できるので、歯周病のリスクが比較的低くなるのです。

親知らずの対処法は?

親知らずにどのように対処するかは、生え方など状態によって判断が異なります。

検査などによって悪影響が少ないと判断されたときは、これといった治療は受けませんが、対応する場合は、抜歯などの対応をすることになります。

親知らずは、生えてくる前に成長してしまっている上に、歯の中では最大ですから抜歯に時間がかかってしまいますし、アフターケアも刺激を与えないように注意する、うがいの仕方に注意するなど気を配る点が多くあります。

少しでも違和感を覚えたら歯科医に相談するようにしましょう。