意外と知らない「歯の構造」とそれぞれの役割

毎日何げに歯ブラシで磨いている歯の構造をご存知ですか?

歯はいくつかの層でできており、この構造を知ると自分の歯が抱えている問題の原因を知ることもできます。

そこで今回は歯の構造やそれぞれの層の役割についてご説明致します。

Contents

歯にはいくつもの組織がある

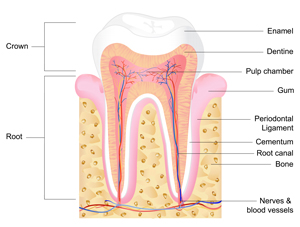

歯の断面図の絵を見てみましょう。

歯の表面に出ている部分が歯冠、そして歯茎の下に隠れている部分を歯根と言います。

この歯冠と歯根の中にはいくつもの組織があり、それぞれに役目を持って成り立っています。

■エナメル質

歯の表面のツルツルした部分をエナメル質と言い、体の中で最も硬く厚みは2~3ミリほどあります。

エナメル質は外部の刺激から歯髄(しずい)を守ることが役目です。

歯が黄ばみの原因は食べ物の色素がエナメル質に付着することです。

コーヒーや紅茶、赤ワイン、醤油などの調味料は色素が強くエナメルに付着して歯を黄ばませてしまいます。

しかし、黄ばみを気にして歯を磨きすぎるのは逆効果です。

なぜなら、エナメル質の下にある象牙質は黄色っぽい色であり、歯磨きでエナメルが薄くなると象牙質の色が透けて見えてしまうからです。

歯の磨き過ぎはエナメル質を薄くし、象牙質の色を際立たせてしまうので注意しましょう。

■象牙質

エナメル質の下の層にある組織で、歯の大部分を構成する歯の主成分となる部分です。

エナメル質よりも柔らかく、虫歯が象牙質まで達すると虫歯の進行が加速して症状が悪化し傷みが出ます。

しかし象牙質には、虫歯になると自らを硬くし新たな象牙質を作り出して神経を守る再生能力があります。

また、歯磨き粉などに含まれるフッ素を効果的に使うと、象牙質の初期虫歯を再生させることができます。

■歯髄

虫歯になると痛みを感じる歯の中心にある神経組織です。

歯髄には象牙質を形成し、歯に栄養を送り、虫歯などの炎症に対して防御反応を起こす役割があります。

虫歯になってもなるべく神経を抜かないよう治療するのは、歯髄の役割を残すためなのです。

■セメント質

象牙質の表面を覆っている組織で、歯根膜と象牙質を結合させる役割をしています。

セメント質が歯根膜から剥離し歯周ポケットが深くなると、セメント質周囲が細菌の温床になるので、歯周病に大きく関わる組織と言えます。

■歯根膜

歯を支える歯槽骨と歯根の間にある薄い膜のことで、歯と歯槽骨を繋ぐ役割があります。

また、食べ物を噛んだときの感覚や、歯に伝わる咬合力を調整する役割もあります。

噛んで痛いと感じる場合は、この部分に炎症が原因です。

■歯槽骨

歯根膜のさらに下にある歯を支えている骨です。

歯周病の進行で歯が抜けることがありますが、それはこの歯槽骨や歯根膜が破壊された結果生じます。

そして注意したいのは、歯周病で一度吸収された歯槽骨は回復が非常に困難であるという点です。

■歯肉

歯ぐきのことを歯肉と言い、歯槽骨を取り囲み保護する役割があります。

歯茎が腫れて炎症を起こす歯肉炎は、歯垢や歯石などの汚れが原因です。

ひどい歯肉炎になると歯ブラシを当てただけで血が出たり、歯茎から膿が出ることもあります。

歯の構造とそれぞれの役割を知ると、歯の炎症がどのように起こるのかも理解できます。

歯を清潔に保たなければ、それぞれの組織が悲鳴を上げてしまうのです。

これを機に、毎日のデンタルケアを見直しお口の中を清潔に保つよう心がけましょう。